Introduction

2020년 대한민국 정부는 K-뷰티의 미래 화장품 산업 육성 방안에 기술 개발과 산업인력, 인프라 구축과 규제 개선 수출등 맞춤형 지원을 골자로 한 K-뷰티 혁신 종합 전략을 수립하고 화장품 생태계를 구성하기 위한 노력을 하였다(Jung et al., 2021). 가장 우선되는 전략은 화장품 기초소재 및 신기술 연구 개발을 확대하는 것으로 수입 의존도가 높은 천연 생물자원을 이용한 국산화를 추진하는 내용이 있다(Jung, 2019). 국내외 법규를 보면 2014년 발표된 나고야 의정서 및 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH), 화평법(국내 화학물질의 등록 및 평가등에 관한 법률) 등으로 인하여 천연 소재는 글로벌 화장품 소재 산업의 현안으로 대두 되었다. 그러나 천연소재는 원료가격의 상승, 유전자원 제공국의 승인 절차와 서류작업등에 의한 한정적 소재의 유통 등으로 인한 공급지연, 공급 불가, 원료조달 장애 발생 가능성이 예견되어졌고, 이에 따라 반드시 천연 소재에 대한 해외의존도를 낮추고 국내 자원의 생태계 베이스를 이용한 확대의 노력이 필요하였다(Jung et al., 2021).

연구 소재로 선택한 감은 우리나라 전 국토에서 재배 중에 있으며, 특히 청도 및 상주 지역은 감 생산뿐 아니라 감 가공 제품을 주요 특산품으로 생산판매하고 있다. 청도군은 전국의 떫은 감 생산량의 20%를 차지하는 감의 주요 생산지로서 매년 전국 101,950톤(2015년)의 20%인 20,390톤의 감이 청도군에서 감말랭이, 곶감, 반건시로 생산 된다(Cho et al., 2020). 생산된 감에서는 매년 감가공부산물이 다량 발생하고 있으며 이를 처리하기 위해 매년 많은 비용이 소비되고 있지만 버려지는 감가공 부산물에는 여전히 영양 및 기능적 측면에서 많은 가치를 가지고 있다. 감은 알칼리성 과일로서, 영양이 풍부하며, 특히 비타민 C는 가식부 100 g당 사과의 약 5 내지 12배인 20 내지 50 mg이 함유되어 있으며 무기질과 비타민 A가 풍부하고 떫은 맛을 내는 탄닌산(tannic acid)이 많이 함유되어 있다(Cho et al., 2020).

또한 과피에는 분자량이 30,000 Da 이상의 고분자 tannin polymer가 약 10% 이상 함유되어 있으나 분자량이 커 화장품 이용에 제한적이었다.

매년 감 생산량의 20%의 양이 부산물로 버려지고 있지만 농산물 수확시기인 가을철을 맞아 인력수급의 문제로 인해 가공 이후 남은 부산물 처리에 많은 어려움을 겪고 있다(Park & Lee, 2018). 상품 가치가 떨어진 감과 부산물은 2-3 일 만에 초산 발효가 일어나 파리가 끓고 악취를 풍기며 토양에 방치시 산성화로 인한 토양, 수질, 위생적 환경오염의 원인이 되고 있다(Park & Lee, 2018). 이에 고분자 물질이 화장품의 기능성 성분으로 활용이 불가능한 특성을 극복하고자 감의 고분자 탄닌에 대한 방사선 조사를 진행하였으며 저분자화된 화합물의 효능 효과에 대한 연구를 진행하였다. 이와 유사한 사례로 바이오랜드에서는 강력한 보습효과를 지니고 있으나 분자량이 매우 커서 실제 피부에 적용하였을 경우 보습능이 떨어지는 단점이 있는 히아루론산(hyaluronic acid, HA)을 개량하여 분자량 3,000-5,000 Da의 초저분자 oligo-hyaluronic acid (oligo-HA)를 개발하여 피부 투과성을 극대화시킴으로 우수한 보습능 유지, 노화방지 및 항자극 향장품 소재로 개발에 성공하였다(Kim et al., 2007).

본 연구에서는 앞선 사례처럼 고분자의 감탄닌에 감마선을 조사하여 저분자 상태의 감탄닌 올리고머를 제조 하였으며 이렇게 얻은 올리고머를 분리 정제하여 KF-1 이라 명명하였다. 제조된 올리고머와 KF-1의 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), ABTS+ 라디칼 용액, ELISA reader를 이용한 라디칼 소거능을 측정하였다. 또한 in vitro상의 tyrosinase활성 저해 효과와 B16F10 melanoma cell에서의 melanogenesis 억제 효과를 관찰하였다. 이 후 감탄닌 올리고머와 KF-1의 보다 정확한 whitening 작용 기전을 확인하기 위해 melanogenesis에 관여하는 단백질의 발현 변화를 확인 하였다.

Methods

1. 시료 제조

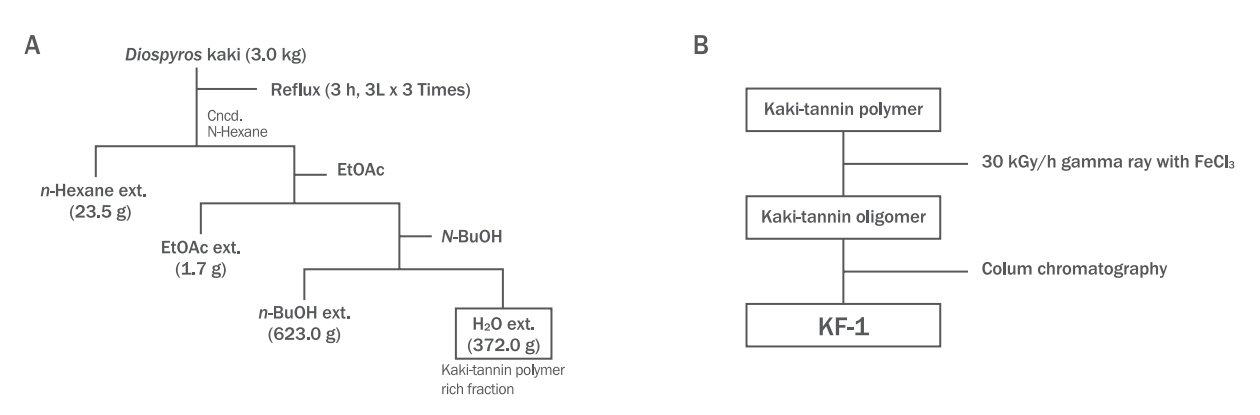

본 실험에 사용된 감(Diospyros kaki thumb)은 경상북도 청도군 각북면 풀빛농원((주)풀빛농원, Korea)에서 수확한 신선한 감 3.0 kg을 열수 추출하여 필터 후 농축하였다. 추출물은 감압 농축을 하였으며 감압농축기(Rotary vacuum evaporator, Rotovapor R-205; Buchi, SWEDEN)로 40℃이하에서 농축하여 얻었다. 감추출물의 분획은 헥산을 사용하여 3 L를 3시간 동안 교반추출을 진행하였다. 유기용매(EtOH, Acetone, MeOH, reflux)을 순서대로 실온에서 2시간 동안 침지 추출물을 3 회 반복하여 여과하고, 얻어진 결과물에 대하여 n-hexane, EtOAc, n-BuOH, H2O 가용부로 분획하여 진공농축을 하였고 Filter paper (1 μm; Whatman, USA)를 통해 여과하여 고형물 제거하였다. H2O 가용부로 Kaki-tannin polymer를 획득하였다(Figure 1A).

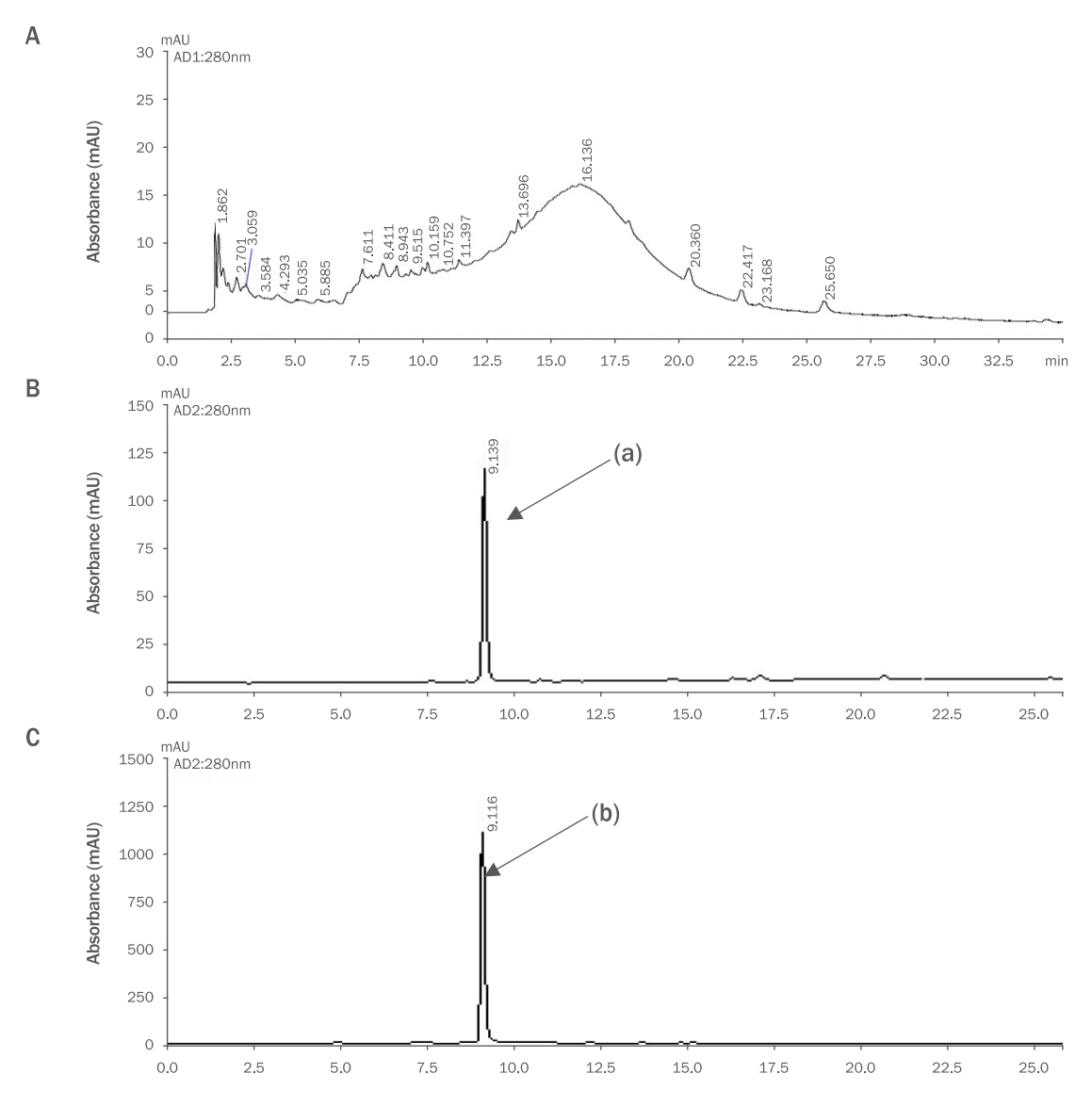

Kaki-tannin polymer를 1.0 g을 촉매제(FeCl3) 70 mg과 함께 20 min 동안 30 kGy/h 감마선을 조사하여 감탄닌 올리고머를 획득하였다. 얻어진 Kaki-tannin oligomer에 대해서 HPLC (Alliance HPLC; Waters, USA)로 분석하였다(Angelo et al., 2016). YMC gel ODS 겔을 활용한 Column Chromatography (AKTA avant 150; Cytiva, Sweden)를 수행하였으며 분리물질은 이동상으로 0.1% HCOOH:MeCN=90:10의 조건과 flow rate 1.0 mL/min로서 280 nm에서 분석을 진행하였다. Column chromatography (AKTA avant 150; Cytiva, SWEDEN)를 통하여 감마선 조사에 의하여 신규 생성된 화합물의 분리를 실시하였고, 이렇게 분리한 화합물을 KF-1이라 명명하였다(Figure 1B).

2. 세포주 배양

Normal Human Dermal Fibroblasts (NHDF) 세포와 Human BJ-TERT fibroblasts 세포를 사용하였다. 모든 세포는 American Type Culture Collection (ATCC, USA)에서 동결건조 상태의 세포를 구입한 후 사용하였다. Human BJ fibroblasts는 10% fetal bovine serum (FBS; Welgene, Korea)을 포함시킨 High glucose Dulbecco's modified Eagle's medium (High glucose DMEM; Biowest, France)를 포함한 배지를 사용하였다. 그 외에 phosphate-buffered saline (PBS; Welgene, Korea)과 37℃, 5% CO2의 조건으로 세포 배양기(Thermo Fisher Scientific, USA)에서 배양하였다.

3. DPPH 라디칼 소거능 측정

방사선 조사 선량에 따라 처리한 감탄닌 저분자물질의 전자공여능은 Blois (1958) 방법에 따라 측정하였다. 각 시료용액에 120 μL에 0.45 mM의 희석한 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 용액 60 μL을 넣고 교반한 후 15 min간 방치한 다음 517 nm에서 흡광도를 측정하였다.

4. ABTS+ 라디칼 소거능 측정

시료에 대하여 2,2'-azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS+) radical 소거능을 다음과 같이 측정하였다. 7 mM ABTS+ (Sigma-Aldrich, USA)와 2.4 mM K2O8S2 (Sigma-Aldrich) 동량을 혼합한 후 실온, 암실에서 12시간 방치하여 라디칼의 생성을 유도한 후 ABTS+ 라디칼 용액을 희석하여 734 nm에서 흡광도 값이 0.7-0.8 정도가 되도록 희석한 후 사용하였다. 희석한 ABTS+ 라디칼 용액 100 μL와 시료 100 μL을 혼합하여 실온에서 7 min간 반응시킨 후 734 nm에서 흡광도 (Genesys 150; Themo Fisher Scientific, USA)를 측정하였다.

5. Hydroxyl 라디칼 소거활성 측정

감마선 조사된 감탄닌의 hydroxyl 라디칼 소거활성은 다음의 방법을 이용하여 측정하였다. 2.5 mM deoxyribose (Sigma-Aldrich), 1.5 mM H2O2 (Sigma-Aldrich), 100 μM FeCl3 (Sigma-Aldrich, USA), 100 μM EDTA (Sigma-Aldrich)를 10 mM phosphate buffer (Sigma-Aldrich) (pH 7.4)에 녹인 후 농도 별로 제조한 시료에 첨가한다. 반응 시작 전 100 μM ascorbic acid를 첨가한 후 37℃에서 1시간 동안 반응시킨다. 반응 후 0.5% thiobarbituric acid (TBA) (Sigma-Aldrich)와 2.8% trichloroacetic acid (TCA)(Sigma-Aldrich)를 첨가한 후 80℃의 온도에서 30 min 동안 가열한다. 이후 급속 냉각시킨 후 ELISA reader를 이용하여 532 nm에서 흡광도를 측정한다.

6. Cell viability 측정

세포 증식 평가는 thiazolyl blue tetrazolium bromide (MTT) (M2128; Sigma-Aldrich)를 이용하여 진행하였다. B16F10 melanoma 세포를 96 well plate에 1×103 cells/well로 분주하여 37℃, 5% CO2, 습윤 배양기에서 18시간 동안 안정화시켰다. 이후 DMEM (10% FBS) 배지로 교환하고, 시료를 처리하여 24시간 동안 반응시켰다. 반응 후 배지를 제거하고, 0.5 mg/mL MTT 시약을 100 μL/well로 처리하여 formazan이 생성되면 상층액을 제거하였다. 생성된 formazan은 dimethyl sulfoxide (DMSO; Sigma-Aldrich)로 용해시켜 570 nm에서 흡광도를 측정하였다.

7. Cellular tyrosinase 활성 측정

B16F10 melanoma (CRL-6475; ATCC) 세포를 6 well에 5×104 cell이 되도록 접종하여 배양하고, 24시간 뒤 각 well에 시료를 48시간 동안 처리한 후 PBS로 2회 세척한 다음 각 well의 세포에 lysis buffer (1% triton X-100 (Sigma-Aldrich), 0.1 M sodium phosphate buffer (Sigma-Aldrich), 50 mM PMSF (Sigma-Aldrich, pH 6.8)를 가하였다. 얼음 위에서 세포를 파괴시키고 원심 분리한 후 상층액만 따로 모아 효소용액으로 사용하였다. L-DOPA를 2 mg/mL 농도로 0.1 M sodium phosphate buffer (pH 6.8), (Sigma-Aldrich)에 녹여 기질을 준비하고 기질 160 μL에 효소용액 40 μL를 가하고 37 ℃에서 1시간 가온하고 생성된 DOPA chrome의 양을 490 nm에서 측정한 후 (1-시료의 흡광도/대조군의 흡광도)×100에 의하여 억제율을 계산하였다.

8. Melanin 생합성 저해 측정 및 관련 단백질 발현에 미치는 영향 분석

B16F10 melanoma 세포로부터의 melanin 생합성 저해 측정은 Hosoi (1985)의 방법에 따라 측정한다. DMEM 배지로 배양된 B16F10 melanoma 를 100 mm culture dish에 2×106 cells/dish가 되게 분주하고, 24 시간 배양 후 시료를 농도 별로 조제하여 2 mL 첨가 후 2일째에 인산완충액(pH 7.4)으로 세척한다. 그 다음 0.25 M trypsin-EDTA 용액으로 세포를 탈착한 후 수확 한 세포를 1×106 세포 당 1 mL의 5% TCA로 처리한다. 그 다음 2500 rpm으로 2회 원심분리한 후 분리된 melanin을 인산완충액으로 세척한 뒤 ether:EtOH (1:3) 1 mL를 가하여 2회 원심분리 한 후 ether 1 mL로 세척 건조시킨다(Bang et al., 2016). 건조된 melanin에 1 N NaOH를 가하여 56℃에서 1시간 반응시킨 후 분광 광도계 470 nm에서 흡광도를 측정한다. Melanin 생합성 저해는 시료 용액의 첨가구와 무첨가구의 흡광도 감소율로 나타낸다. 또한 자생식물 추출물의 미백 활성기전을 확인하기 위해 멜라닌 생성세포에서 활성추출물을 처리한 후 tyroinase 및 dopachrome tautomerase 발현량을 Western immunoblotting을 이용하여 정량하였다(Del Marmol & Beermann, 1996).

Results and Discussion

1. Kaki-tannin oligomer의 분석결과

Kaki-tannin polymer와 Kaki-tannin polymer를 감마선 조사한 Kaki-tannin oligomer, kaki-tannin oligomer를 Column chromatography를 통해 분리한 KF-1는 9.0 min에서부터 검출되었으며 이에 대해서 HPLC를 활용하여 평가하였다(Figure 2). Kakitannin oligomer는 9.1 min에서부터 검출되었으며, 60 min 동안 감마선 조사한 시료에서까지 특정 조사된 감탄닌이 검출되었다. 하지만 90 및 120 min 감마선 조사한 감탄닌 시료의 경우 특정 감탄닌이 검출되지 않았으며, 과도한 감마선 조사는 생성된 화합물의 분해를 유도하는 것으로 추정된다(data has not shown).

2. 감마선 조사된 감탄닌의 DPPH 라디칼 소거능

Kaki-tannin polymer와 Kaki-tannin oligomer 및 분리한 KF-1의 항산화효과를 확인하기 위하여 DPPH 라디칼 소거활성 평가를 수행하였다. Kaki-tannin polymer의 DPPH 라디칼 소거활성의 IC50 값은 >500 μg/mL으로 상대적으로 낮은 소거활성을 확인하였으며(Figure 3 A), Kaki-tannin oligomer의 경우 IC50 값이 12.6±0.8 μg/mL로 감마선 조사되지 않은 감탄닌에 비해 DPPH 라디칼 소거활성이 월등히 상승한 것을 확인할 수 있었다(Figure 3 A). 분리된 단일물질인 KF-1의 경우 IC50 값이 6.5±0.5 μM로 양성대조군인 (+)-catechin과 비교 하였을 때도 우수한 활성을 나타내었으며(Figure 3 B), 이상의 결과로 감탄닌의 감마선 조사는 우수한 DPPH 라디칼 소거활성을 나타냄을 확인하였다.

3. 감마선 조사된 감탄닌의 ABTS+ 라디칼소거활성 확인

ABTS+ 라디칼 소거 활성 평가 역시 DPPH 라디칼 소거 활성평가와 유사한 경향의 결과가 나왔으며, 감마선 조사된 Kaki-tannin oligomer의 IC50 값이 13.2±1.2 μg/mL로 원 시료인 Kaki-tannin polymer (IC50=>500 μg/mL)보다 활성이 상승하였으며(Figure 3C), KF-1 역시 IC50 값이 6.3±0.5 μM의 우수한 ABTS+ 라디칼 소거 활성평가를 확인하였다(Figure 3D). 이 활성은 천연 항산화제인 (+)-catechin의 값보다 우수한 결과로, 감마선 조사로부터 생성된 감탄닌의 우수한 라디칼소거능을 확인하였다.

4. 감마선 조사된 감탄닌의 Hydrxoyl 라디칼소거활성 확인

Kaki-tannin polymer와 Kaki-tannin oligomer를 대상으로 항산화 활성과 관련된 hydroxyl 라디칼 소거 활성평가를 실험하였으며, 이전에 실험한 항산화 활성 평가인 DPPH 및 ABTS+ 라디칼 소거활성 평가와 유사한 결과를 확인하였다(Figure 3). 감마선 조사된 감탄닌 분해산물인 Kaki-tannin oligomer IC50 값이 33.7±2.6 μg/mL로 매우 우수한 라디칼 소거 활성을 확인하였으며(Figure 3E), KF-1 역시 IC50 값이 16.4±1.1 μM로 기존 원 시료 대비 월등히 상승한 Hydroxyl 라디칼 소거활성을 나타내었다(Figure 3F).

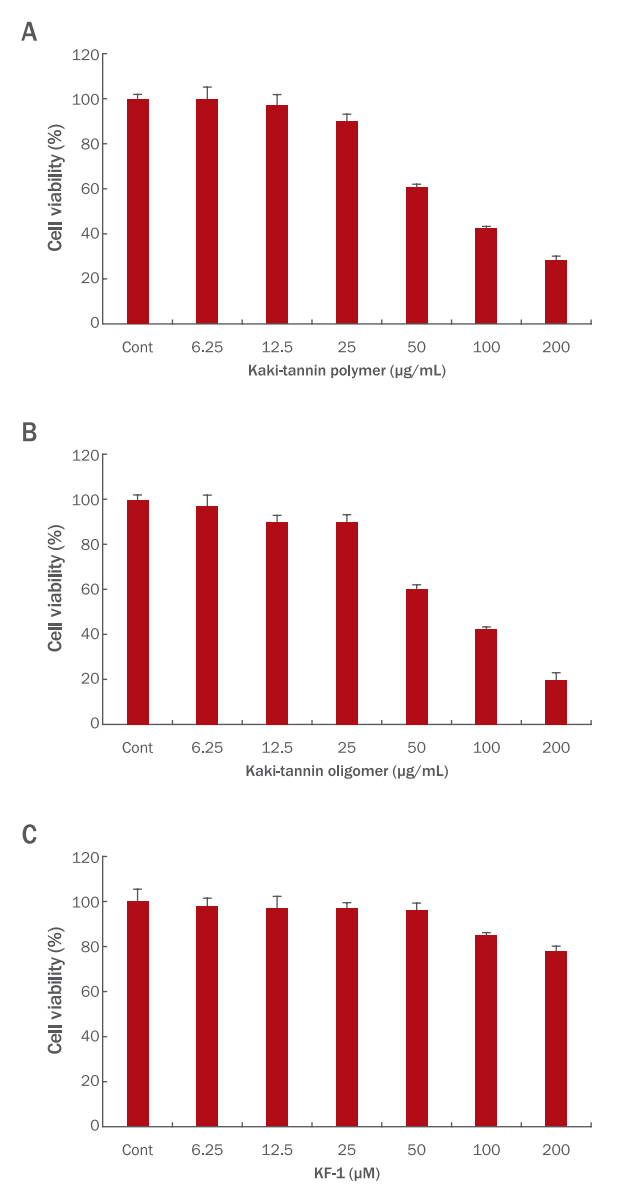

5. 감마선이 조사된 감탄닌의 B16F10 cell의 세포 독성평가 확인

Kaki-tannin polymer와 감마선 조사된 감탄닌 조사산물인 Kaki-tannin oligomer 및 분리된 신규 화합물인 KF-1의 세포실험 적정 농도를 알아보기 위하여, 흑색종 B16F10 세포에서 6.25-200 μg/mL의 농도로 24시간 동안 처리하였다. 감탄닌의 경우 25 μg/mL 농도에서 10% 이하의 낮은 세포독성을 나타내었다. 하지만 50 μg/mL 이상의 농도에서는 약 60%의 세포 생존율을 나타내어 약 40%의 세포독성을 확인하였다(Figure 4A). 또한 Kaki-tannin oligomer 역시 25 μg/mL의 농도에서 낮은 세포독성을 확인하였다(Figure 4 B). 분리된 단일물질 KF-1의 경우 50 μM의 농도에서도 약 5%의 세포 독성을 확인하였으며, 200 μM의 농도에서 약 20%의 세포독성을 나타내었다(Figure 4C).

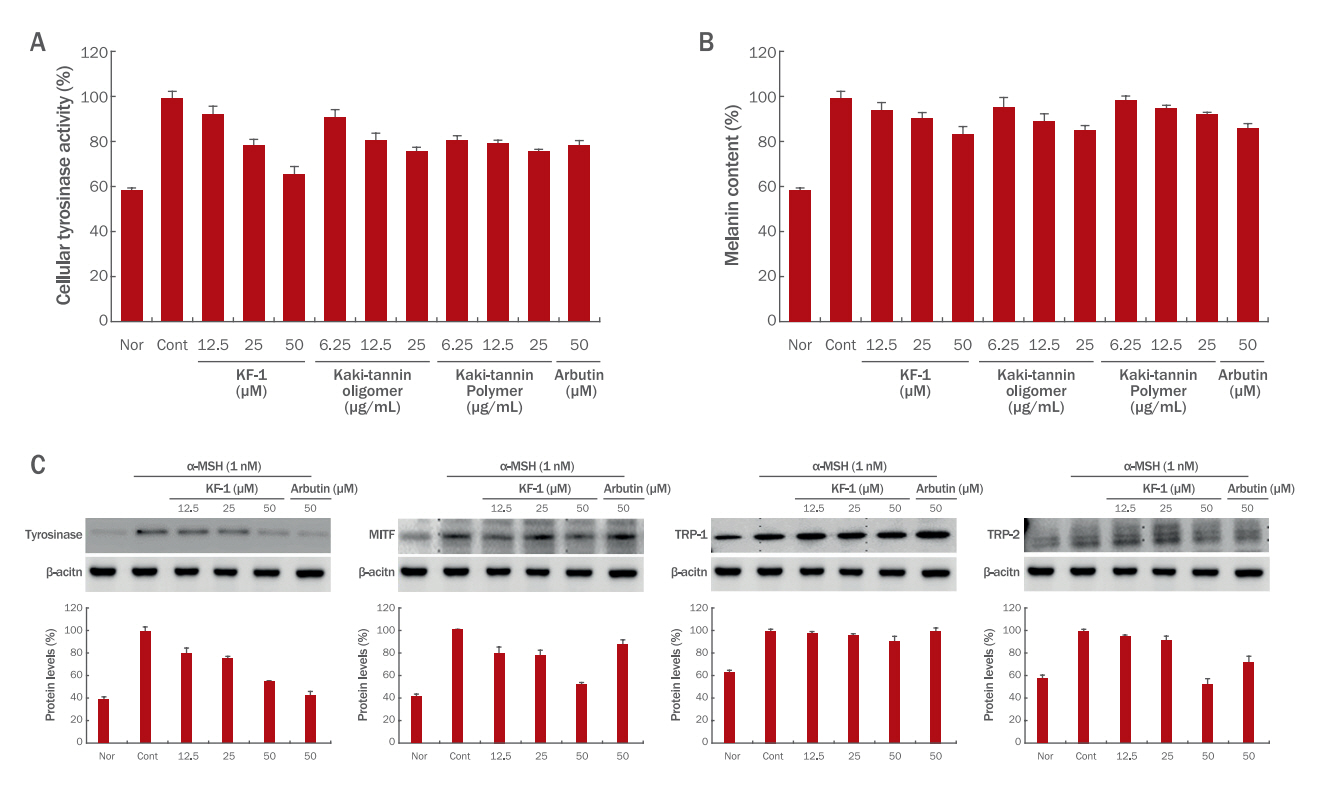

6. 감마선 조사된 감탄닌의 tyrosinase 활성 억제 확인

L-DOPA를 기질로 사용하여 Kaki-tannin polymer 및 Kakitannin oligomer와 KF-1의tyrosinase 활성을 관찰하였다(Sánchez-Ferrer et al., 1995). 그 결과 KF-1은 25 μM의 농도에서 양성대조군인 arbutin보다 우수한 tyrosinase 저해능을 나타내는 것을 확인하였다(Chakraborty et al., 1998)(Figure 5A).

7. 감마선 조사된 감탄닌의 melanin 합성 억제 확인

KF-1은 B16F10 세포에서 12.5, 25, 50 μM에 농도의존적으로 melanin의 생합성을 감소시키는 것을 확인하였다. 또한 50 μM의 농도에서 약 15% 이상의 melanin 생합성을 저해 하였으며, 이는 양성 대조군인 arbutin의 50 μM에서의 melanin 생합성 저해능과 유사한 수준임을 확인하였다(Figure 5B).

8. 감마선 조사된 감탄닌의 tyrosinase, MITF, TRP-1, TRP-2 단백질 발현 억제능 확인

멜라닌은 몇 가지 세포 내 신호전달 기전을 통하여 합성되며, 그 중 cAMP/PKA 경로가 melanin 합성의 주요 경로로 알려져 있다. 자외선에 피부가 노출되어 DAN damage가 유발된 keratinocyte는 α-MSH를 melanocyte로 전달한다(Agar & Young, 2005). Melanocyte는 수용체를 통하여 α-MSH를 통한 cAMP/CREB signaling pathway가 활성화 되며, signal cascade에 의하여 MITF의 발현을 증가시킨다. MITF는 멜라닌 합성과정에서 중요한 전사조절인자로서 tyrosinase, TRP-1, TRP-2의 전사를 촉진한다(Curto et al., 1992). 감마선이 조사된 감탄닌이 melanin 합성에 미치는 영향을 알아보기 위하여 B16F10 mouse melanoma 세포에 KF-1을 12.5, 25, 50 μM의 농도로 처리한 후 48시간 뒤에 MITF, TRP-1, TRP-2, tyrosinase protein 발현을 Western blotting으로 확인하였다(Figure 5C). KF-1을 처리 하지 않은 대조군에서는 α-MSH 전 처리에 의하여 각 전사인자의 단백질 발현이 증가 하였지만, KF-1을 농도별로 처리한 실험군의 경우 tyrosinase, TRP-2, MITF protein 발현이 억제된 것을 확인하였다(Figure 5C).

Conclusion

본 연구에서 감에서 얻은 Kaki-tannin Polymer를 보다 작은 크기의 분자로 만들기 위하여 감마선 조사를 진행하여 Oligomer의 형태로 만들어 활성을 확인하였다. 이를 통해 Kaki-tannin oligomer와 Kaki-tannin oligomer를 분리 정제한 KF-1을 얻었으며, HPLC를 통하여 분석하였다. Kaki-tannin oligomer와 KF-1의 DPPH 라디칼 소거능, ABTS+ 라디칼 소거활성, Hydrxoyl 라디칼소거활성 확인 시험을 통하여 천연 항산화제인 (+)-catechin의 값보다 높은 활성 결과를 나타내었다. 감마선 조사는 우수한 DPPH 라디칼 소거 활성을 나타내었다. 흑색종 B16F10 세포독성을 확인하여 KF-1에서 50 μM의 농도에서 약 5%의 세포 독성을 확인하였다. 대조군인 arbutin과 비교하여 KF-1에서의 melanin에서의 cellular tyrosinase activity에서 농도 의존적으로 활성이 저해됨을 확인 하였다, 또한, KF-1의 농도가 높아짐에 따라 melanin의 농도도 의존적으로 낮아졌다. 50 μM의 농도에서 약 15% 이상의 melanin 생합성 저해를 확인하였다. 즉, 양성 대조군인 arbutin의 50 μM에서 melanin 생합성 저해능과 유사한 수준으로 확인 되었다. In vitro 및 세포 내에서 확인한 tyrosinase, TRP-2, MITF protein의 발현이 억제되는 것을 확인하여 미백 원료로써의 가능성을 확인하였다.

본 실험을 통하여 Kaki-tannin polymer에 감마선을 조사하여 저분자화된 감탄닌은 미백, 항산화에 효능을 나타내었으며, 이를 통해 기능성 화장품 소재로서 가능성을 확인하였다.